Сообщение Куинка » Вс, 10 июл 2011 07:13:57

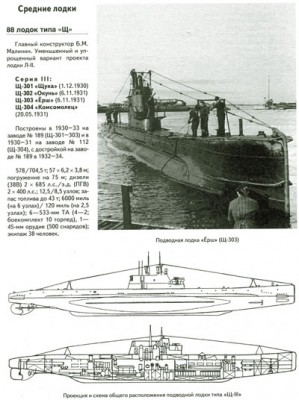

3-знак(по мере выхода в свет) Серии - История Российского подводного флота-Подводная лодка ТИПА "ЩУКА" 1933г.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ТИПА "ЩУКА"

В.И. Дмитриев

Разработка эскизного проекта ПЛ серии III среднего водоизмещения с торпедно-артиллерийским вооружением, получившей название "Щука", осуществлялось в НТМК с участием специалистов подводного кораблестроения Б.М.Малинина и К.И.Руберовского. К концу работы в нее включился С.А.Базилевский.

Основные тактико-технические элементы ПЛ "Щука" были одобрены на совещании, проводившемся под руководством начальника ВМС Р.А.Муклевича, 1 ноября 1828 г. Разработку проекта Техбюро № 4 закончило к концу 1929 г.

Полуторакорпусная (с булями) ПЛ клепаной конструкции предназначалась для массовой постройки. Поэтому при разработке проекта много внимания уделялось её всемерному удешевлению. Предполагалось заменить блочную сборку ПЛ в цехе, в наиболее благоприятных условиях для повышения производительности труда и снижения себестоимости.

ПЛ типа "Щ"В первом варианте проектного задания предусматривалось деление прочного корпуса ПЛ "Щука" на 5 отсеков. Прочность всех легких плоских переборок была рассчитана всего на 2 атм. ПЛ в случае затопления любого отсека оставалась бы на плаву, т.к. запас её плавучести (22%) превышал объем самого большого из них - носового. В то же время расчеты показали, что при затоплении носового отсека, если прилегающая к ней цистерна главного балласта будет заполнена, образуется дифферент свыше 80 градусов. Поэтому носовой отсек был разделен на два дополнительной переборкой, установленной между торпедными аппаратами и запасными торпедами. Расчетный дифферент после этого уменьшился примерно на 10 градусов, чт о признавалось удовлетворительным.

Была принята упрощенная форма легкого корпуса. В отличие от ПЛ типа "Ленинец" он охватывал только две трети длины прочного корпуса. В проходивших по бортам булям (полусферические наделки) были расположены цистерны главного балласта, а в оконечностях легкого корпуса - носовая и кормовая цистерны. Лишь цистерна средняя, уравнительная и быстрого погружения находились внутри прочного корпуса. Это обеспечивало более простую технологию, большую ширину цистерн главного балласта, облегчало их сборку и клепку.

Однако булевая форма легкого корпуса средней ПЛ имела как преимущества перед двух- и полуторакорпусными ПЛ типа "Декабрист" и "Ленинец", так и недостатки (ухудшала ходкость). Испытания головной ПЛ серии III показали, что на полном ходу у нее образовывались две системы поперечных волн: одна создавалась основными обводами корпуса и оконечностей, другая - булями. Следовательно, их интерференция должны была повышать сопротивление движению. Поэтому форму булей для ПЛ этого типа последующих серий усовершенствовали. Их носовая оконечность была заострена и приподнята вверх до уровня ватерлинии. Этим вся система поперечных волн, образуемых булями, смещалась несколько в нос, дальше от резонанса с волнами от основного корпуса.

Для ПЛ серии III был принят прямой форштевень. В последующих сериях ПЛ этого типа его заменили наклонным, изогнутым по образцу ПЛ типа "Декабрист".

ПЛ типа "Щ"В конечном варианте прочный корпус ПЛ типа "Щ" серии III был разделен плоскими переборками на 6 отсеков.

Первый ( носовой) отсек - торпедный. В нем размещались 4 торпедных аппарата (по два по вертикали и горизонтали) и 4 запасных торпеды на стеллажах.

Второй отсек - аккумуляторный. В ямах, закрытых съемным настилом из деревянных щитов, были расположены 2 группы АБ (по 56 элементов типа "КСМ"). В верхней части отсека находились жилые помещения, под аккумуляторными ямами - топливные цистерны.

Третий отсек - центральный пост, над ним была установлена прочная рубка, закрытая ограждением с мостиком.

В четвертом отсеке были размещены 2 четырехтактных бескомпрессорных дизеля по 600 л.с. со своими механизмами, системами, газоотводными клапанами и устройствами.

Пятый отсек занимали 2 главных гребных электродвигателя по 400 л.с. и 2 электродвигателя экономического хода по 20 л.с., которые соединялись с двумя гребными валами ременной эластичной передачей, что способствовало снижению шумности.

В шестом (кормовом) отсеке находились 2 торпедных аппарата (расположены по горизонтали).

Кроме торпедного вооружения ПЛ имела зенитное 37-мм полуавтоматическое орудие и 2 пулемета калибра 7,62 мм.

При постройке первых ПЛ типа "Щ" не было уделено достаточного внимания явлению обжатия корпуса наружным давлением воды. Незначительное на ПЛ типа "Барс" с их меньшей глубиной погружения и большими запасами жесткости, оно причиняло серьезные неприятности на строящихся ПЛ. Например, при первом глубоководном погружении ПЛ типа "Щ" была деформирована выкружка кормового торпедопогрузочного люка. Образовавшаяся течь представляла собой сплошную пелену воды, бившей под большим напором из-за обделочного угольника, соединявшего обшивку выкружки с прочным корпусом. Правда. Толщина водяной пелены была не более 0,2 мм, но протяженность превысила 1 м. Разумеется, такая течь не создавала угрозы затопления 6-го отсека, но сам факт её появления свидетельствовала о недостаточной жесткости конструкции, компенсирующей эллиптический вырез в прочном корпусе довольно большой протяженности (перерезавший несколько шпангоутов). Кроме того, появление течи оказывало отрицательное психологическое воздействие на личный состав. В связи с этим уместно привести слова одного из опытнейших советских подводников: "Видимо, даже человеку, далекому от подводной службы, нетрудно представить себе, что значит мощная струя воды, врывающаяся под огромных давлением внутрь ПЛ, находящейся на глубине. Деваться от нее некуда

Либо останови её любой ценой, либо погибай. Безусловно, подводники всегда выбирают первое, чего бы это ни стоило каждому из них".

ПЛ типа "Щ"Конструкция в районе соединения выкружки с прочным корпусом была усилена добавочными съемными бимсами.

Еще в процессе испытаний ПЛ "Декабрист" было обращено внимание на сильное зарывание носа ПЛ во встречную волну на полном надводном ходу. Палубных цистерн на ПЛ типа "Щ", как и на ПЛ типа "Л", не было, и это еще более увеличивало их стремление к зарыванию. Лишь позднее стало очевидным, что такое явление неизбежно для всех ПЛ в надводном положении и вызывается их малым запасом плавучести. Но при создании ПЛ первых серий с этим пытались бороться, увеличивая плавучесть носовой оконечности. С этой целью на ПЛ типа "Щ" была установлена специальная "цистерна плавучести", заполняемая, как и вся надстройка, через шпигаты (отверстия с решетками), но снабженная клапанами вентиляции носовой цистерны главного балласта. Однако это привело только к сокращению периода килевой качки и увеличению её амплитуды: после резкого всхода на волну нос ПЛ также резко падал вниз и зарывался в её подошву. Поэтому позднее на ПЛ типа "Щ" носовые "цистерны плавучести" были ликвидированы.

Цистерны главного балласта заполнялись забортной водой самотеком через кингстоны, расположенные в специальных выгородках в нижней части легкого корпуса. Они имели только ручные приводы. Клапаны вентиляции этих цистерн управлялись как с помощью пневматических дистанционных приводов, так и ручными приводами.

Излишнее упрощенство и стремлении удешевить привели к решению отказаться на ПЛ серии III от продувания цистерн главного балласта турбокомпрессорами, заменив продувание откачкой центробежными помпами. Но эта замена оказалась неудачной: продолжительность процесса удаления главного балласта возросла до 20 минут. Подобное было абсолютно недопустимо, и на ПЛ типа "Щ" вновь поставили турбокомпрессоры. Позднее на всех ПЛ этого типа впервые в отечественном подводном кораблестроении воздуходувки были заменены продуванием главного балласта отработанными газами дизелей (система воздуха низкого давления). Дизели в этом случае приводились в действие главным гребным электродвигателем и выполняли роль компрессора.

Так 3 ПЛ серии III - "Щука", "Окунь" и "Ёрш" были заложены 5 февраля 1930 г. в присутствии члена РВС СССР, начальника ВМС Р.А.Муклевича. Он так отозвался о ПЛ типа "Щ": "Мы имеем возможность этой ПЛ начать новую эру в нашем судостроении. Это даст возможность приобрести навыки и подготовить нужные кадры для развертывания производства".

Строителем ПЛ "Щука" и "Окунь" был М.Л.Ковальский, ПЛ "Ёрш" - К.И.Гриневский. Ответственным сдатчиком этих трех строящихся в Ленинграде ПЛ являлся Г.М.Трусов, сдаточным механиком - К.Ф.Игнатьев. Государственную приемную комиссию возглавлял Я.К.Зубарев.

Первые 2 ПЛ вступили в строй Морских сил Балтийского моря 14 октября 1933 г. Их командирами стали А.П.Шергин и Д.М.Косьмин, инженер-механиками - И.Г.Миляшкин и И.Н.Петерсон.

Третья ПЛ "Ёрш" вошла в строй БФ 25 ноября 1933 г. Командование ей принял А.А.Витковский, инженер-механиком стал В.В.Семин.

Четвертую ПЛ серии III предполагалось назвать "Язь. Но в начале 1930 г. комсомольцы страны выступили с почином построить к 13-1 годовщине Октябрьской революции одну ПЛ и назвать её "Комсомолец".Они собрали на строительство ПЛ 2,5 млн. рублей. На торжественной закладке 23 февраля 1930 г. присутствовали заместитель наркомвоенмора и Председателя РВС СССР С.С.Каменев и секретарь ВЛКСМ С.А.Салтанов. Строителем этой ПЛ стал П.И.Макаркин, наблюдающий за постройкой от ВМФ - инженер-механик Г.С.Пахомов. 2 мая 1931 г. ПЛ была спущена на воду, а затем доставлена по Мариинской водной системы в Ленинград для достройки.

15 августа 1934 г. ПЛ "Комсомолец" была принята от промышленности, а 24 августа зачислена в состав Балтийского флота. Первым её командиром стал К.М.Бубнов, инженер-механиком - Г.Н.Кокилев.

ТАКТИКО - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛ ТИПА " Щ" СЕРИИ III

Водоизмещение надводное / подводное 572 т/ 672 т

Длина 57 м

Ширина наибольшая 6,2 м

Осадка в надводном положении 3,76 м

Число и мощность главных дизелей 2 х 600 л.с.

Число и мощность главных электродвигателей 2 х 400 л.с.

Скорость полная надводная 11,5 уз

Скорость полная подводная 8,5 уз

Дальность плавания надводная полной скоростью 1350 миль (9 уз)

Дальность плавания надводная экономической скоростью 3130 миль (8,5 уз)

Дальность плавания подводная экономической скоростью 112 миль (2,8 уз)

Автономность 20 суток

Рабочая глубина погружения 75 м

Предельная глубина погружения 90 м

Вооружение: 4 носовых и 2 кормовых ТА, общий боезапас 10 торпед

Одно 45-мм орудие (500 снарядов)

В соответствии с решением ВКП б и Правительства СССР в 1932 г. началась постройка 12 ПЛ типа "Щ" для Тихого океана. Первые 4 ПЛ ("Карась", "Лещ", "Карп" и "Налим") были заложены 20 марта. Вначале новую серию стали называть ПЛ типа "Карась" серии III, затем ПЛ типа "Щука" - бис и ,наконец, ПЛ типа "Щука" серии V (в ноябре 1933 г. ПЛ "Карась" получила название "Лосось").

На ПЛ серии III прочность переборки между первым и вторым отсеками была рассчитана, как и других переборок, на подводную аварию. Но метод приближенного расчета, которым при этом пользовались, не учитывал возможного переуглубления ПЛ при движении с дифферентом. Поэтому на ПЛ типа "Щ" серии V была добавлена еще одна поперечная переборка (на 31-м шпангоуте), разделившая второй отсек на два. Группы аккумуляторов оказались в результате изолированными одна от другой, что повысило живучесть аккумуляторной батареи. Одновременно кормовую переборку носового отсека передвинули на 2 шпации в нос (с 24-го на 22-ой шпангоут).

Следует отметить, что при изготовлении межотсечных переборок применялась электросварка. её использовали также при изготовлении некоторых цистерн и фундаментов отдельных механизмов внутри прочного корпуса. Электросварка настойчиво внедрялась в подводное кораблестроение.

Общее число отсеков ПЛ серии V увеличилось до 7. Однако пришлось пойти на хранение во втором отсеке запасных торпед без зарядных отделений, для сборки их перед стрельбой из торпедных аппаратов левого борта (№ 2 и № 4) использовать овальную переборочную дверь, а по оси торпедных аппаратов правого борта (№ 1 и № 3) сделать в новой переборке соответствующие люки.

Средняя цистерна была вынесена в междубортное пространство, что позволило облегчить её конструкцию, повысив испытательное давление втрое.

Эти конструктивные изменения диктовались также необходимостью транспортирования ПЛ типа "Щ" на Дальний Восток. Поэтому одновременно были изменены раскрой обшивки и набор прочного корпуса, который изготовлялся из восьми секций, соответствовавших железнодорожным габаритам.

Длина ПЛ серии V была увеличена на 1,5 м, в результате чего несколько возросло водоизмещение (592 т / 716 т). Этому способствовали также установка второго орудия калибра 45-мм и увеличение боезапаса вдвое (до 1000 снарядов).

Главным строителем ПЛ типа "Щ" серии V был Г.М.Трусов. Идея доставки на Тихий океан секциями с последующей сборкой на месте принадлежала инженеру П.Г.Гойнкису. Изготовление и отгрузку секций обеспечивал К.Ф.Терлецкий, выехавший на Дальний Восток и руководивший вместе с П.Г.Гойнкисом сборкой ПЛ.

Первый железнодорожный эшелон с секциями ПЛ серии V был отправлен на Дальний Восток 1 июня 1932 г. Уже к концу года в строю были 7 ПЛ серии V. Их появление на Тихом океане вызвало серьезное беспокойство у правительства Японии. Японские газеты запустили такую информацию: "Большевики привезли во Владивосток несколько негодных старых ПЛ".

Всего до конца 1933 г. ТОФ получил 8 ПЛ типа "Щ" серии V (приемочный акт восьмой ПЛ "Форель", впоследствии "Щ-108", был утвержден 5 апреля 1934 г.). Напряженный план ввода их в строй судостроительная промышленность выполнила на 112%.

Командиром головной ПЛ "Лосось" серии V (впоследствии "Щ-101"), вступившей в состав МСДВ 26 ноября 1933 г. стал Г.Н.Холостяков, инженер-механиком - В.В.Филиппов. Постоянную комиссию по её испытаниям и приемке возглавил А.К.Векман. 22 декабря был подписан акт Реввоенсовета Морских сил дальнего Востока о завершении с перевыполнением программы ввода в строй ПЛ в 1933 г.

Дальнейшей модификацией ПЛ типа "Щ" являлись ПЛ серии V - бис (первоначально серия VII), V- бис 2 , Х и Х-бис. В них вносились отдельные конструктивные изменения, которые улучшили живучесть, внутреннее помещение механизмов и устройств и несколько повысили тактико-технические элементы. Устанавливались более совершенные электронавигационные приборы, средства связи и гидроакустики.

Из 13 ПЛ серии V - бис 8 ПЛ были построены для ТОФ, 2 ПЛ - для КБФ, 3 ПЛ - для ЧФ. Из 14 ПЛ серии V -бис 2 по 5 ПЛ получили КБФ и ТОФ, 4 ПЛ - ЧФ.

Ко времени проектирования ПЛ серии V - бис появилась возможность повысить мощность главный дизелей на 35% практически без изменения их массы и габаритов. Вместе с улучшением формы булей это дало увеличение надводной скорости ПЛ более чем на 1,5 уз. Головная ПЛ серии V- бис "Воинствующий безбожник", строившаяся на средства добровольных взносов членов этого общества была заложена в ноябре 1932 г. (строитель и ответственный сдатчик - И.Г.Миляшкин). При вступлении 19 июля 1935 г. в строй КБФ ПЛ дали новое название "Линь" ("Щ-305"). Второй ПЛ серии V- бис стала ПЛ "Сёмга" ("Щ-308").

ПЛ типа "Щ"На ПЛ типа "Щ" серии V - бис 2 были несколько улучшены носовые обводы путём удлинения булей. Для хранения запасных торпед в сборке кормовую переборку второго отсека (на 31-м шпангоуте) сделали необычной - по профилю не вертикальной, а ступенчатой, верхнюю её часть (над аккумуляторной ямой) сдвинули на одну шпацию в корму.

Прочность переборок центрального поста, расположенного теперь в четвертом отсеке, была рассчитана на 6 атм.

5 ПЛ серии V- бис 2 - "Треска" (головная, "Щ-307"), "Пикша" ("Щ-306"), "Дельфин" ("Щ-309"), "Белуха" ("Щ-310") и "Кумжа" ("Щ-311") были заложены в канун 16-й годовщины Октябрьской революции - 6 ноября 1933 г. Первые две из них вступили в строй КБФ 17 августа 1935 г., третья - 20 ноября 1935 г. Командир одной из ПЛ серии V - бис 2 так описал свою ПЛ : "оснащенная новейшими по тому времени электронавигационными приборами ПЛ "Щ-309" ("Дельфин"), могла плавать в любую погоду далеко от своих баз, как в море, так и в океане.

Обладая мощным торпедным вооружением, а также системами, устройствами и приборами, обеспечивающими скрытый выход в торпедную атаку, ПЛ имела возможность действовать против крупных боевых кораблей противника, своевременно их обнаруживать - это позволяло её средства наблюдения. Радиостанция ПЛ гарантировала устойчивую связь с командованием на большой удалении от своих баз.

Наконец, целесообразное расположение приборов и механизмов в ПЛ обеспечивало не только успешное использование оружия и сохранения её живучести, но и отдых личного состава в свободное от несения вахты время.

Прочность и надежность ПЛ были проверены в суровых боях войны 1941 - 1945 гг. Командир этой же ПЛ "Щ-309" писал об оном из ожесточенных преследований своей ПЛ противолодочными кораблями противника в 1942 г.: "ПЛ выдержала все испытания: близкие разрывы глубинных бомб, большие глубины, капризы морской стихии, и в полной боевой готовности, не пропустив ни одной капли воды внутрь, продолжала нести боевую службу. И в этом немалая заслуга строителей ПЛ".

До создания ПЛ серии Х (сперва V-бис 3) промышленность начала выпускать усовершенствованные дизели марки "35-К-8" мощностью 800 л.с. при 600 об / мин. В результате надводная скорость новых ПЛ типа "Щ" возросла по сравнению с ПЛ серии V - бис на 0,5 уз. Некоторому увеличению подводной скорости способствовала установка на них рубки так называемой лимузинной формы, характеризующейся наклоном её стенок в нос и в корму. Однако при плавании в надводном положении, особенно в свежую погоду, такая форма рубки позволяла встречной волне легко накатываться по наклонной стенке и заливать ходовой мостик. Для устранения этого на некоторых ПЛ серии Х были установлены козырьки-отражатели, отводившие встречную волну в сторону борта.

Меры, принимавшиеся для увеличения надводной и подводной скорости ПЛ типа "Щ", тем не менее не дали желаемых результатов: наибольшая скорость была у ПЛ серии Х - 14,12 уз / 8,62 уз. "Всем хороши "Щуки", только ход у них маловат. Иной раз приводит к огорчительным ситуациям, когда обнаруженный конвой приходится сопровождать лишь сильными выражениями - недостаток скорости не позволял выйти в точку залпа", - таково было мнение Героя Советского Союза И.А.Колышкина, ветерана Северного флота, в составе которого действовали в годы войны ПЛ типа "Щ" серии Х.

Одной из серьезнейших проблем в подводном кораблестроении всегда была обеспеченность ПЛ запасами пресной воды, ибо это непосредственно сказывалось на её автономности. Еще при постройке ПЛ типа "Д" ставился вопрос о создании электрических опреснителя, способного удовлетворить потребность экипажа в пресной воде для питья и приготовления пищи, а также в дистиллированной воде для доливки аккумуляторов. Долгое время решение этой проблемы затруднялось из-за недостаточной надежности нагревательных элементов и большого расхода электроэнергии. Но в конце концов оба вопроса были решены: во-первых, путём улучшения технологии и качества теплоизоляции, во-вторых, введением более полной рекуперации тепла из отходящих воды и пара. Одновременно были найдены способы придания опресненной воде нужных вкусовых качеств и снабжения её теми микроэлементами, без которых невозможно нормальное функционирование человеческого организма. Первый образец электроопреснителя, удовлетворявший предъявляемым требованиям, был установлен на ПЛ типа "Щ" серии Х.

Головная ПЛ серии Х "Щ-127" была заложена 23 июля 1934 г. Она строилась для ТОФ. В тот же день началась постройка еще одной ПЛ серии Х ("Щ-126"). Первые 4 ПЛ этой серии вступили в строй ТОФ 3 октября 1936 г.

Всего промышленность дала ВМФ СССР 32 ПЛ типа "Щ" серии Х, которые были распределены по флотам следующим образом:

КБФ - 15 ПЛ, ЧФ - 8 ПЛ, ТОФ - 9 ПЛ.

До начала войны вступили в строй 75 ПЛ типа "Щ" серий II, V, V - бис, V - бис -2 и х. В постройке находились 13 ПЛ серии Х - бис, из них 9 ПЛ были зачислены в состав ВМФ до конца войны.

В общей сложности из 88 ПЛ, которые промышленность строила, в состав ВМФ СССР вошли 86 ПЛ, две ПЛ были разобраны после войны для судоремонта.

Несмотря на отдельные недостатки, ПЛ типа "Щ" имели высокие тактико-технические элементы, чем иностранные ПЛ аналогичных типов, отличались простотой конструкции, надежностью механизмов, систем и устройств, обладали большим запасом прочности. Они могли погружаться и всплывать при волне до 6 баллов, не теряли мореходных качеств при шторме в 9 - 10 баллов. На них были установлены шумопеленгаторы типа "Марс" и средства звуковой связи типа "Вега" с дальностью действия от 6 до 12 миль.

"Имея 10 торпед, ПЛ типа "Щ" длиной в 60 м могла потопить в океане линкор или авианосец. Благодаря своим сравнительно малым размерам ПЛ типа "Щ" были очень поворотливы и почти неуловимы для катеров-охотников за ПЛ"

Для ПЛ этого типа разных серий была характерна чрезвычайно насыщенная событиями судьба, в которой чаще всего повторяется общее для многих из них определение - "первые".

Первыми ПЛ Морских сил дальнего Востока (с 11 января 1935 г, - ТОФ) были ПЛ "Лосось" ("Щ-11", с 1934 г. - "Щ-101") и "Лещ"( "Щ-12", с 1934 г. - "Щ-102") серии V, поднявшие военно-морской флаг 23 сентября 1933 г. Впоследствии головная ПЛ ТОФ под командованием Д.Г.Чернова заняла первое место по итогам боевой и политической подготовки и была награждена ЦК ВЛКСМ почетным комсомольским значком. Увеличенное его изображение, отлитое из бронзы, было укреплено на рубке ПЛ. Такого отличия не удостаивался ни один военный корабль.

В начале 1934 г. ПЛ "Лещ" (командир А.Т.Заостровцев) , выходя из бухты на боевую подготовку, первой совершила плавание подо льдом, пройдя около 5 миль. В том же году ПЛ "Карп" ("Щ-13", позже "Щ-103") и "Налим" ("Щ-14", позже "Щ-104"), которыми командовали Н.С.Ивановский и С.С.Кудряшов, первыми совершили дальний учебный поход вдоль берегов Приморья. В течение длительного плавания техника работала безотказно.

В марте - апреле 1935 г. находилась в автономном плавании ПЛ "Щ-117" ("Макрель") - головная ПЛ серии V -бис, командиром которой был Н.П.Египко.

В августе - ноябре выполнила длительный поход ПЛ "Щ-118" ("Кефаль"), командиром которой был А.В.Бук.

Во второй половине того же года ПЛ "Щ-103" ("Карп") серии V под командованием Е.Е.Полтавского совершила непрерывное 58-часовое подводное плавание, пройдя под электродвигателями экономичного хода более 150 миль, что значительно превысило проектную норму.

В 1936 г. нарком обороны К.Е.Ворошилов поставил перед подводниками задачу - отработать плавание ПЛ на их полную автономность. Среди подводников развернулось движение новаторов за повышение установленных при проектировании норм автономности. Для этого требовалось изыскать возможности увеличения на ПЛ запасов топлива, пресной воды, продовольствия в сочетании с обучением обитаемости личного состава.

Практика показала, что ПЛ типа "Щ" располагали большими скрытыми резервами. Подводникам ТОФ, например, удалось увеличить автономность по сравнению с нормой в 2 - 3,5 раза. ПЛ "Щ-117" (командир Н.П.Египко) находилась в море 40 суток (при норме 20 суток), установив также рекорд пребывания под водой на ходу - 340 часов 35 минут. За это время "Щ-117" прошла 3022, 3 мили, из них под водой 315,6 миль. Весь личный состав этой ПЛ был награжден орденами. Эта ПЛ стала первым в истории ВМФ СССР кораблем с полностью орденоносным экипажем.

В марте - мае того же года в 50-суточном автономном походе находилась ПЛ "Щ-122" ("Сайда") серии V - бис-2 под командованием А.В.Бука, в апреле -июне - ПЛ "Щ-123" ("Угорь") той же серии под командованием И.М.Зайнуллина. её поход продолжался 2,5 месяца - в полтора раза дольше, чем ПЛ "Щ-122" и почти в 2 раза дольше, чем ПЛ "Щ-117".

В июле - сентябре совершили длительный поход ПЛ "Щ-119" ("Белуга") серии V - бис и "Щ-121" ("Зубатка") серии V - бис-2.

В августе - сентябре 5 ПЛ типа "Щ" в сопровождении плавбазы "Саратов" осуществили под командованием капитана 2 ранга Г.Н.Холостякова продолжительное совместное плавание. Они были первыми в истории ПЛ, посетившими Охотск, Магадан и другие населенные пункты Охотского моря.

В период с 14 сентября по 25 декабря 1936 г. выполнили 103-суточный поход ПЛ "Щ-113" ("Стерлядь") серии V - бис, которой командовал М.С.Клевенский. Эта же ПЛ первой в течение часа ходила под дизелями на перископной глубине. Воздух для работы дизелей поступал по гофрированному шлангу (верхний его конец был закреплен у головки зенитного перископа, а нижний подведен к наружному клапану вентиляции уравнительной цистерны) через внутренний вентиляционный клапан цистерны. Этот любопытный эксперимент проводился, чтобы выяснить возможность подводного плавания дизельных ПЛ без расходования запасов электроэнергии.

До 40 суток (в среднем) была доведена автономность ПЛ типа "Щ" серии Х на балтийском флоте.

В 1936 г. дивизион таких ПЛ под командованием капитана 2 ранга Н.Э.Эйхбаума пробыл в походе 46 суток. Новые сроки автономности самых многочисленных по численности в советском ВМФ ПЛ типа "Щ", вдвое увеличенные по сравнению с прежними, были официально утверждены наркомом обороны.

В 1937 г. ПЛ "Щ-105" ("Кета") серии V под командованием капитана 3 ранга А.Т.Чебаненко впервые была использована в условиях дальнего Востока для научных плаваний. Во время плавания в Японском и Охотском морях она выполняла гравиаметрические съемки - определение ускорения тяжести на земной поверхности.

В числе первых ПЛ СФ были "Щ-313" ("Щ-401"), "Щ-314" ("Щ-402"), "Щ-315" ("Щ-403"), "Щ-316" ("Щ-404") серии Х, прибывшие в 1937 г. с Балтики на Север. В следующем году ПЛ "Щ-402" и "Щ-404" приняли участие в операции по спасению первой в истории научно-исследовательской арктической станции "Северный полюс".

ПЛ "Щ-402" (командир капитан-лейтенант Б.К.Бакунин), "Щ-403" (командир капитан-лейтенант Ф.М.Ельтищев) и "Щ-404" (командир капитан-лейтенант В.А.Иванов) были в числе первых четырех советских ПЛ, которые первыми выходили в 1939 г. из Заполярья в Северное море. В Баренцовом море они выдержали жесточайший шторм (сила ветра достигала 11 баллов). На ПЛ "Щ-404" волнами сорвало несколько металлических листов надстройки легкого корпуса и подводный якорь, но ни один из механизмов ПЛ не вышел из строя.

ПЛ типа "Щ" успешно выдержали суровую боевую проверку в период советско-финляндской войны зимой 1939 - 1940 гг. Они первыми из советских кораблей применили свое оружие. Боевой счет открыла ПЛ "Щ-323" серии Х под командованием ст. лейтенанта Ф.И.Иванцова, потопив 10 декабря в штормовых условиях артиллерийскими снарядами транспорт "Кассари" (379 брт). На исходе того же дня одержал победу экипаж ПЛ "Щ-322" под командованием капитан-лейтенанта В.А.Полещука. Торпедой был потоплен транспорт "Рейнбек" (2804 брт), не остановившийся для осмотра в Ботническом заливе. Успешно действовала в Ботническом заливе ПЛ "Щ-311" ("Кумжа") серии V - бис-2 под командованием капитан-лейтенанта Ф.Г.Вершинина. 28 декабря на подходах к порту Васа она повредила в сплоченном льду транспорт "Зигфрид", а через несколько часов снарядами и торпедами уничтожила транспорт "Вильпас" (775 брт).

ПЛ "Щ-324" серии Х, которой командовал капитан 3 ранга А.М.Коняев, при выходе 19 января из Ботнического залива впервые в боевой обстановке форсировала пролив Сёрда-Кваркен (Южный Кваркен) подо льдом, преодолев 20 миль.

7 февраля 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил ПЛ "Щ-311" орденом Красного Знамени. Она была (наряду с ПЛ "С-1") одной из первых Краснознаменных ПЛ в ВМФ СССР.

Третьей Краснознаменной ПЛ стала 21 апреля 1940 г. "Щ-324". Эта ПЛ серии Х совершила в период с 5 августа по 9 сентября 1940 г. первый в истории подводного плавания переход Северным морским путём из Полярного в бухту Приведения (Берингово море). Ей командовал капитан 3 ранга И.М.Зайнуллин, инженер-механиком был воентехник 1 ранга Г.Н.Соловьев. 17 октября ПЛ "Щ-423" вошла во Владивосток. Она прошла через 8 морей и стала первой ПЛ, прошедшей вдоль северных и восточных морских рубежей СССР на всем их протяжении.

Следует отметить, что ПЛ "Щ-212" и "Щ-213" ЧФ были первыми советскими ПЛ, оснащенными в 1940 г. приборами беспузырной торпедной стрельбы (БИС). При этом после выхода торпед из ТА на поверхности моря не появлялся, как это было ранее, воздушный пузырь, демаскировавший торпедную атаку и местонахождение ПЛ.

Первой из советских ПЛ в Великой Отечественной войне имела боевой успех ПЛ "Щ-402" серии Х (командир ст. лейтенант Н.Г.Столбов) СФ. 14 июля 1941 г. она потопила, проникнув на рейд порта Хоннингсвог, транспорт противника. Первого результата в противолодочной борьбе добился экипаж ПЛ "Щ-307" серии V- бис-2 (командир капитан-лейтенант Н.И.Петров) КБФ. 10 августа 1941 г. в районе пролива Соэлазунд ею была потоплена германская ПЛ "U-144".

Из ПЛ ЧФ первой добилась успеха ПЛ "Щ-211" серии Х (командир капитан-лейтенант А.Д.Девятко), потопив 15 августа 1941 г. транспорт "Пелес" (5708 брт).

Первыми в войну кораблями советского ВМФ, удостоенными государственной награды - орден Красного Знамени , были две. Одна из них - ПЛ "Щ-323" (командир капитан-лейтенант Ф.И.Иванцов) КБФ.

В 1942 г. ПЛ КБФ впервые пришлось прорывать мощный противолодочный рубеж противника в Финском заливе. Первой эту задачу успешно выполнила ПЛ "Щ-304" ("Комсомолец"), которой командовал капитан 3 ранга Я.П.Афанасьев. Эта последняя ПЛ серии III показала высокую боевую устойчивость под ударами различных видов противолодочного оружия. Она прорывалась через минное поле, её не раз атаковали и нещадно преследовали корабли противника. "Щ-322" 22 раза пересекала линии вражеских мин, 7 раз была атакована самолетами и трижды обстреляна береговой артиллерией, имела 7 встреч с кораблями дозора противника, две - с германскими ПЛ. её 14 раз преследовали противолодочные корабли противника, сбросив свыше 150 глубинных бомб. ПЛ "Щ-304" вернулась из похода с победой, потопив 15 июня 1942 г. у маяка Поркаллан-Калбода плавучую базу мотоботов -тральщиков MRS-12 (бывшее транспортное судно "Нюрнберг" водоизмещением 5635 брт. В том же году ПЛ "Щ-101" ("Лосось") серии V ТОФ была оборудована бортовым минным устройством, позволявшим принимать 40 мин ПЛТ. При этом она сохранила свое торпедное вооружение.

Из трех ПЛ КБФ, удостоенных 1 марта 1943 г. гвардейского звания, 2 ПЛ типа "Щ" - "Щ-303" ("Ёрш") серии III и "Щ-309" ("Дельфин") серии V- бис -2. В этот же день первой гвардейской ПЛ ЧФ стала ПЛ "Щ-205" ("Нерпа") серии - бис-2.

В 1943 г. первой преодолела усиленную противником противолодочную оборону противника в Финском заливе гвардейская ПЛ "Щ-303". Она достигла нарген-поркаллауддской позиции, где противник дополнительно установил 2 линии стальных противолодочных сетей, вдоль которой были развернуты корабельные дозоры, а на флангах действовали подводные гидроакустические станции. ПЛ "Щ-303" упорно пыталась прорваться через противолодочное сетевое заграждение, которому германское командование дало название "Вальрос". Она неоднократно запутывалась в сетях, подвергалась ожесточенным атакам вражеских кораблей и самолетов. Берлинское радио поспешило сообщить о потоплении советской ПЛ, но она благополучно вернулась в базу. Во время боевого похода на нее было сброшено более двух тысяч глубинных бомб. Много раз корпус ПЛ касался минных минрепов. Среднее нахождение под водой - 23 часа в сутки.

Проверку прочности конструкции в экстремальных ситуациях довелось выдержать и ПЛ "Щ-318" серии Х КБФ, которой командовал капитан 3 ранга Л.А.Лошкарев.

Около 4-х часов утра 10 февраля 1945 г. у побережья Курляндии она в момент срочного погружения была таранена германским судном, неожиданно появившимся из снежной мглы. Улар пришелся в кормовую часть левого борта ПЛ. Кормовые горизонтальные рули были заклинены, образовался дифферент на корму, и "Щ-318" стала стремительно проваливаться. её падение после аварийного продувания главного балласта удалось остановить на глубине 65 м. Двигаться под водой ПЛ практически не могла - оказался выведенным из строя и вертикальный руль. Заданную глубину удавалось удерживать только с помощью носовых горизонтальных рулей, а курс - изменением режима работы гребных электродвигателей. Через час, когда гидроакустик доложил, что "горизонт" чист, "Щ-318" всплыла на поверхность. Воду вокруг ПЛ, верхнюю палубу и мостик покрывал слой соляра. Полученные в результате таранного удара повреждения оказались значительными: были перебиты приводы кормовых горизонтальных рулей и вертикального руля, причем последний был заклинен в положении лево на борт, пробита кормовая балластная цистерна, поврежден левый кормовой ТА. Об устранении неисправностей в море не могло быть и речи. Возвращаясь в базу ПЛ могла только в надводном положении, непрерывно подвергаясь риску встречи в противолодочными силами противника. Подчиненные командира БЧ-5 инженер-капитан-лейтенанта Н.М.Горбунова удерживали ПЛ на заданном курсе изменением частоты вращения каждого из двух дизелей. 14 февраля "Щ-318" самостоятельно прибыла в Турку, где базировались советские ПЛ КБФ после выхода Финляндии из войны. "Щ-318" выдержала проверку на прочность, в то время как таранивший её германский транспорт "Август Шульце" ("Аммерланд - 2") водоизмещением 2452 брт, нанесший ей таранный удар, в тот же день затонул от полученных повреждений.

В годы Великой Отечественной войны ПЛ типа "Щ" потопили 99 судов противника общим водоизмещением 233488 брт, 13 боевых кораблей и вспомогательных судов, повредили 7 судов общим водоизмещением 30884 брт и один тральщик. На их боевом счету 30% потопленного и поврежденного тоннажа противника. Такого результата не имели советские ПЛ других типов.

Наибольшего успеха добились:

ПЛ "Щ-421" серии Х (командиры капитан 3 ранга Н.А.Лунин и капитан-лейтенант Ф.А.Видяев) Северного флота потопила 7 транспортов общим водоизмещением 22175 брт;

ПЛ "Щ-307" ("Треска") -головная ПЛ серии V - бис-2 (командиры капитан-лейтенанты Н.О.Момот и М.С.Калинин) Балтийского флота потопила 7 судов общим водоизмещением 17225 брт;

ПЛ "Щ-404" серии Х (командир капитан 2 ранга В.А.Иванов) Северного флота потопила 5 судов общим водоизмещением 16000 брт;

ПЛ "Щ-407" серии Х-бис (командир капитан-лейтенант П.И.Бочаров) Балтийского флота потопила 2 судна общим водоизмещением 13775 брт;

ПЛ "Щ-402" серии Х (командиры капитан 3 ранга Н.Г.Столбов и А.М.Каутский) Северного флота потопила 5 судов общим водоизмещением 13482 брт;

ПЛ "Щ-309" потопила 13775 брт;

ПЛ "Щ-402" серии Х (командиры капитаны 3 ранга И.С.Кабо и П.П.Ветчинкин) Балтийского флота потопила 4 судна общим водоизмещением 12457 брт;

ПЛ "Щ-211" серии Х (командир капитан-лейтенант А.Д.Девятко) ЧФ потопила 2 судна общим водоизмещением 11862 брт;

ПЛ "Щ-303" ("Ёрш"_) серии III (командиры капитан-лейтенант И.В.Травкин и капитан 3 ранга Е.А.Игнатьев) Балтийского флота потопила 2 судна общим водоизмещением 11844 брт;

ПЛ "Щ-406" - головная ПЛ серии Х-бис (командир капитан 3 ранга Е.Я.Осипов) Балтийского флота потопила 5 судов общим водоизмещением 11660 брт;

ПЛ "Щ-310" серии V- бис-2 (командиры капитаны 3 ранга Д.К.Ярошевич и С.Н.Богорад) Балтийского флота потопила 7 судов общим водоизмещением 10995 брт;

ПЛ "Щ-317" серии Х (командир капитан-лейтенант Н.К.Мохов) Балтийского флота потопила 5 судов общим водоизмещением 10931 брт;

ПЛ "Щ-320" серии Х (командир капитан 3 ранга И.М.Вишневский) Балтийского флота потопила 3 судна общим водоизмещением 10095 брт.

Были награждены орденом Красного Знамени: ПЛ "Щ-307", "Щ-310", "Щ-320", "Щ-323", "Щ-406" КБФ, "Щ-201", "Щ-209"- Черноморского флота,

"Щ-403", "Щ-404", "Щ-421"

Северного флота.

Удостоились гвардейского звания:- ПЛ "Щ-303", "Щ-309"- Балтийского флота,

"Щ-205", "Щ-215"- Черноморского флота,

"Щ-422" Северного флота,

а ПЛ "Щ-402" СФ стала Краснознаменным- гвардейским кораблем.

И показаны несколько значков периода СССР -посвященные подводным лодкам типа "ЩУКА".

С уважением ЛЕОНИД,

-

Вложения

-

- Клубная серия.

- Выход: 2011 год (апрель)

- Тираж: 150 знаков, 40 фрачников

Изготовитель фирма: Георг Фройлих, Пфорцхайм.

-

- Клубная серия.

- Выход: 2011 год (апрель)

- Тираж: 150 знаков, 40 фрачников

Изготовитель фирма: Георг Фройлих, Пфорцхайм.

-

- Из серии "КОРАБЛИ -ГЕРОИ" в ситалле с пластмассовой подложкой.

- Из серии-СОЮЗПЕЧАТЬ-периода СССР.....jpg (18.39 КБ) 5760 просмотров

-

- Из серии №1- "ПОДЛОДКИ 1941-1945"

- Из серии 2 -СОЮЗПЕЧАТЬ- периода СССР.....jpg (22.83 КБ) 5760 просмотров

-

- Из серии №2- "ПОДЛОДКИ 1941-1945"

- Из серии 3 -СОЮЗПЕЧАТЬ- периода СССР.....jpg (31.06 КБ) 5760 просмотров

-

- Из серии -"Корабли -ГЕРОИ" периода ВОВ.

- file.gif (31.01 КБ) 5760 просмотров

-

-

-

-

Последний раз редактировалось

Куинка Сб, 24 сен 2011 01:02:23, всего редактировалось 1 раз.

Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины.